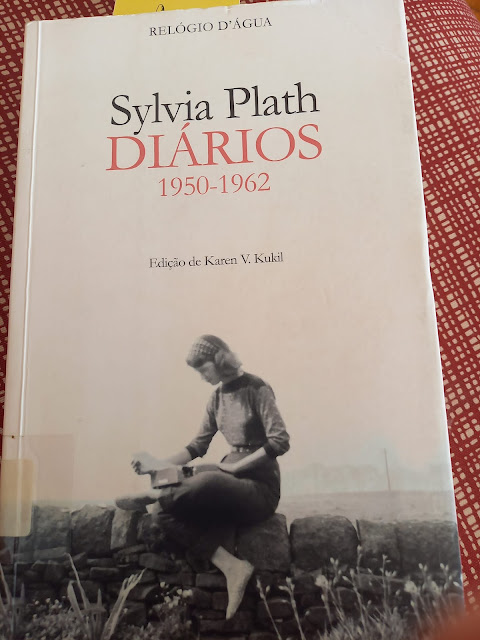

DIÁRIOS 1950-1962, SYLVIA PLATH

"Julho de 1950 - Posso nunca vir a ser feliz, mas hoje estou contente.”. A primeira entrada destes diários tem mais de ominoso, do que prometedor – se fosse um romance, esta seria a frase de abertura perfeita; não o sendo, parece de uma presciência arrepiante.

Não recomendaria leitura dos diários de Sylvia Plath a qualquer pessoa, mas apenas a quem goste muito da autora, tenha interesse por conhecer mais sobre a sua vida e processo criativo. Os diários são muitas vezes fastidiosos, cheios de regimes de estudo e trabalho sobre-humanos com que se martirizava, falhando consecutivamente, de ponderações e hesitações amorosas, ou longas descrições. Contudo, há momentos fulgurantes em que a verdadeira Sylvia Plath irrompe, ora com uma candura inusitada, ora com uma faca nos dentes. É impossível ignorar que durante mais de 500 páginas de diário quase não mencione a morte do pai, que aconteceu quando Sylvia era ainda uma criança. As referências à mãe são também escassas e veladas. Estes factos, embora não incomuns, deixaram entrever as proporções que estas relações e acontecimentos assumiram no seu íntimo, fermentando sem qualquer escape que não a da sua própria tentativa de anulação, sob um revestimento paquidérmico.

Em dezembro de 1958 começam os relatos das suas consultas com a sua psiquiatra, Ruth Beuscher. É um momento absolutamente ofuscante, de uma clarividência assustadora:

"Como exprimir, então, o meu ódio pela minha mãe? No mais íntimo de mim, penso nela como uma inimiga: alguém que "matou" o meu pai, o meu primeiro aliado masculino no mundo. Ela é uma assassina da masculinidade. Quando sentia a minha mente a esvaziar-se para sempre, deitava-me na cama a pensar que seria um luxo matá-la, estrangular aquele seu pescoço escanzelado e de veias salientes que nunca conseguiria ser suficientemente grande para me proteger do mundo. Mas eu era demasiado simpática para a matar. Tentei matar-me a mim mesma: para não ser um estorvo para as pessoas que amava e para eu própria não viver num inferno irracional. Tão atencioso da minha parte: Faz a ti mesma o que gostarias de fazer aos outros. Eu gostaria de matá-la, por isso matei-me a mim mesma."

Também na sua relação com o marido, o poeta Ted Hughes, se começam a desenhar contornos de uma simbiose debilitadora em termos literários. Não havendo limite (pele) que a separasse do marido, era difícil um recolhimento que a delimitasse.

"Segunda-feira, 7 de Julho. Estou evidentemente a passar por uma fase preparatória da escrita que se assemelha aos dois meses de histeria que passei antes do início das aulas, no Outono passado. Um mal-estar, um frenesim de ressentimento perante tudo, mas no fundo perante mim mesma. Passo a noite acordada, acordo exausta, com uma sensação de nervos cortados à navalha.

(...)

O meu perigo, em parte, penso eu, é tornar-me demasiado dependente do Ted. Ele é didáctico, entusiástico esta característica noto-a mais quando estamos com outras pessoas, que o podem julgar de forma mais isenta do que eu, como o Leonard Baskin, por exemplo. É como se eu fosse sugada para um remoinho tão tentador quanto desastroso. Entre nós não há barreiras - é como se nenhum de nós (especialmente eu) tivesse pele, ou apenas uma pele partilhada por ambos, e esbarrássemos contínua dolorosamente um no outro. Gosto quando o Ted se ausenta durante algum tempo. Posso construir a minha própria vida interior, os meus próprios pensamentos, sem ele a perguntar-me a todo o instante, "Em que estás a pensar? O que é que vais fazer agora?", e que me leva rápida e obstinadamente a parar de pensar e fazer. Somos espantosamente compatíveis. Mas eu tenho de ser eu própria e não deixar-me fazer por ele."

Não será por acaso que o mais relevante da sua obra tenha sido escrito após a separação – este volume dos diários “autorizados” terminam antes desse momento. Mas não era apenas isso que a impedia de escrever – ou de escrever algo de substancial e genuíno. Há também o medo, uma repulsa natural em escavar no seu interior. Os diários, até este ponto no tempo, são na sua maioria uma gigantesca casca, uma máscara aceitável, uma construção íntima – tudo o que se podia permitir pensar e escrever.

Desde que li a 'Campânula de Vidro', sinto uma afinidade injustificada com a autora, necessariamente construída sob indução. Sinto que a conheço intimamente, como se vivesse dentro de mim – o que é naturalmente uma ilusão. Percebe-se na leitura dos diários todo o trabalho e frustrações que antecederam esse momento de elegante clarividência, procurando a voz e estilo certos. E nem sequer se pode dizer que, depois de feito, pareça fácil: continua a parecer impossível, porque não se pode reduzir a uma fórmula; é um tratado de funambulismo – porque determinados temas só podem ser atravessados por um caminho muito estreito – capaz de criar em mim a suprema ilusão de a conhecer.

Comentários

Enviar um comentário