O AMANUENSE

Talvez não creiam naquilo que

vos vou contar. Talvez o tomem por mais uma história, como tantas outras, para

entreter. Aquilo que a torna tão inquietante, quanto inverosímil, é, apenas e

só, a sua familiaridade. Está tão próxima da vulgar realidade quotidiana, que é

difícil de acreditar que não seja verdadeira, mas essa pequena distância

parece-nos, por outro lado, intransponível. É como se alguém pretendesse descer

ao fundo de um poço como quem transpõe um degrau de escada.

Ao tempo dos acontecimentos,

eu era oficial-maior da Secretaria de Estado da Fazenda na cidade de Lisboa.

Prestei serviço entre 1866 e 1905, o que constitui para mim motivo de grande

orgulho. Estou agora perfeitamente reformado. Nada me apoquenta. Todos os

desvarios políticos dos últimos anos em nada me beliscaram. Estou demasiado

velho, já não tenho medo de nada. De todas as desventuras da minha vida

profissional, retenho apenas esta história. E posso agora contá-la sem

quaisquer pudores ou reservas relativamente à minha pessoa. Mais do que

comprometedora, a sua natureza é fantástica.

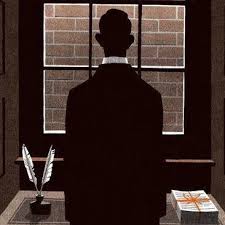

O enigmático personagem de

que vos vou falar prestava serviço como amanuense nesta mesma repartição

pública. Nunca lhe teria dirigido mais de um cortês bom dia, ou sequer uma

ordem, não fossem as mesuras com que os oficiais menos graduados o tratavam.

Apercebi-me que raramente lhe entregavam qualquer trabalho, embora o misterioso

amanuense parecesse sempre ocupado. Por vezes levantava-se e caminhava até à janela

das traseiras, o que não deixava de constituir uma ousadia. Nenhum outro se

permitia a tais liberdades. Ora, apesar de, no meu íntimo, comungar de ideais

mais liberais do que a época aconselhava, tal semente não poderia florescer no

meu disciplinado jardim.

Inquirido o oficial de

serviço acerca do estranho comportamento do amanuense, este rapidamente se

desculpou, prontificando-se a dispensá-lo de imediato. Não a corrigi-lo, a

admoestá-lo, mas a dispensá-lo. Não explicando o seu próprio comportamento,

demasiado permissivo, mas escusando-se

a lidar com o assunto. Como se tal lhe fosse completamente impossível. Curioso,

impedi-o de prosseguir e pedi-lhe, isso sim, que chamasse o amanuense à minha

presença.

Bem sei que era impossível

prever as consequências dos meus atos. A curiosidade é, muitas vezes, a causa

da perdição do mais reto do homens. Não que tenha sido uma perdição conhecer o enigmático

senhor V.. Tê-lo-ia sido, caso tivesse chegado notícia do seu comportamento, e

da minha complacência, a qualquer um dos meus superiores. Mas tal nunca

sucedeu.

A primeira coisa que chamava

à atenção na sua figura era o fato negro, muito justo, quase novo e

impecavelmente limpo. A sua elegância não era própria dos meios económicos

normalmente à disposição de um simples amanuense. Vim a saber, depois de uma

discreta investigação, que vivia numa modesta, mas limpa pensão, a dez minutos

de caminho do escritório. Fazia aí todas as suas refeições. Comia de forma

frugal e era muito magro, com a tez branca e as faces encovadas. Não fossem os

seus olhos verdes, extremamente vivos e atentos, e teria com certeza um ar

doente. Mas não era de todo essa a ideia que projetava. Bastava, pelo

contrário, a sua presença, o seu olhar dirigido, para nos impressionar. Quando

falava, fazia-o com propriedade, dignidade e inteligência. Contudo, nem por um

momento de se vislumbrava o mais breve sinal de ambição – não desejava ser

outra coisa senão aquilo que já era – o que, bem vistas as coisas, é em si um

feito extraordinário. Não se enganem, contudo, pensando que V. era um mero amanuense.

– Senhor V., queira por favor

explicar-me a natureza do seu comportamento – disse-lhe de chofre, simulando

que estava a par de tudo.

– Não estou certo a que

comportamento se refere, senhor.

– Não sei bem que tipo de

feitiço… ou, por outro lado, que tipo de poder julga ter sobre os oficiais de

serviço. Mas previno-o de que não está a lidar com gente da mesma laia. Não sei

que espécie de acordo tem com estes, mas bem vejo que o protegem, permitindo-lhe

certas liberdades que na minha repartição são inaceitáveis. Bem vejo que o

poupam a grande parte do trabalho de cópia. Contudo, intriga-me que, ainda assim,

se mantenha ocupado. Em que outros afazeres aplica a sua bela caligrafia? (Muito

cuidada, devo dizê-lo, embora raramente tenha observado um trabalho seu). Qual

o fito do seu mal direcionado zelo?

– Perdoe-me, mas fico

contente que tenha apreciado a minha caligrafia – e, quando esperava que

continuasse, não disse mais nada. Ficou a olhar-me diretamente nos olhos,

revelando uma impertinência sem limites. Talvez não fosse impertinência; talvez

fosse apenas uma inimaginável desadequação de maneiras, como se não fosse deste

século!

– Estou à espera que me

responda, caro senhor!

– Não desejo ser mal educado.

Perdoe-me alguma reserva da minha parte. Os afazeres da secretaria de estado não

foram descurados. Há outros amanuenses que o asseguram de forma impecável. Não

pretendo retirar-lhes essa satisfação, nem, por outro lado, insinuar que a

instituição que dirige tem um excesso de escriturários. Não é esse o caso. Acho

que o trabalho que desempenho é de extrema importância, embora não o compreenda

totalmente. É exatamente por isso, que procuro ter uma caligrafia extremamente

apurada. Para que não introduza, por esse meio, quaisquer outra distorção, numa

escuta que é já assim tão ténue.

– De que está a falar? Começo

a duvidar da sua sanidade mental!

– Eu próprio duvido. Mas

digamos que apreendi a conviver com este estado de coisas.

Perante esta réplicas

inusitadas, a minha curiosidade aguçava-se ainda mais.

– Vai explicar-me o que é que

escreve durante todo o dia?

– Gostava de o conseguir

explicar. Sinceramente que gostaria. Pois isso seria um sinal de que eu próprio

o compreendia. A verdade é que o compreendo apenas em parte. Tudo o que posso

fazer é mostrar-lho. Tal como fiz a todos os outros.

No momento, desconfiei de que

se tratasse de algum embuste. Que me fosse mostrar algo que me comprometesse;

tal como, com toda a evidência, havia feito com os oficiais de serviço. Escusei-me

pois a fazê-lo naquele momento, procurando obter mais informações junto do

oficial de serviço.

Fui para casa e passei todo o

serão a ruminar sobre o sucedido. No dia seguinte, chamei novamente o oficial

de serviço. E desta vez perguntei-lhe abertamente sobre a natureza do escritos

do amanuense, pois sabia agora que eram do seu conhecimento.

– Prefiro não falar sobre o

assunto, senhor.

– Mas está toda a gente

doida? Como se atreve a sonegar-me informações, sobre algo que se passa aqui

mesmo debaixo do meu nariz!? Ou me diz imediatamente o que escreve aquele

senhor durante todo o dia e porque razão todos o protegem, ou seguir-se-á um

processo sumário que resultará, no mínimo!, na sua expulsão da administração

pública.

– Não desejo esconder-lhe

nada. É apenas demasiado difícil de explicar… Ele diz que lhe ditam aquilo que

escreve. Mas é ainda mais estranho do que isso. Pois não é deste mundo aquilo

que sai da sua pena. Creia que não desejava esconder-lhe nada. Queria apenas

evitar que se envolvesse com conhecimento nesta situação. Talvez devesse dispensar-me.

Com toda a razão o faria. E também ao senhor V.. Mas de nada adiantaria.

– Porque diz isso?

– Todos os outros estão

também envolvidos. Por isso, ninguém se queixa. Estão como que hipnotizados

perante o seu sibilar … Todos eles leem o que V. escreve. E não hesitariam em

segui-lo para onde quer que seja, de modo a assegurar que o continuam a fazer.

Não posso dizer mais do que já disse. Veja com os seus próprios olhos.

E retira nesse momento da sua

casaca um conjunto de folhas manuscritas.

– Todos os manuscritos são

lidos, de mão em mão, sendo depois armazenados numa pasta secreta do arquivo central,

onde ficam guardados, segundo instruções de V., para que sejam revelados em

tempo oportuno.

Ocorreu-me de imediato a

história Xerazade, que contava todas a noites uma história, para que o rei lhe

poupasse a vida. A posição de V., contudo, não era de subserviência. O seu

poder sobre todos os outros era aparentemente total. Talvez a posição de

Xerazade não fosse diferente. É difícil discernir exatamente as relações de

poder que se estabelecem entre indivíduos. Para além da aparência, tecesse-se

uma relação de forças muito diversa.

Recebi em mão as folhas ainda

dobradas, mas escusei-me abri-las de imediato, levado por um receio que não

conseguia explicar.

Só mais tarde, na privacidade

do meu escritório, junto à lareira que dissipava a humidade excessiva daquela

noite de inverno, me permiti a ousadia de o fazer. Desdobrei cuidadosamente o

manuscrito, onde encontrei, uma vez mais, a impecável caligrafia de V.

O que me foi dado a ler é-me

impossível de explicar. Tal como todos os outros, via-me agora também sem palavras.

Transcrever seria a única hipótese de corretamente vos comunicar o que li… por

razões que mais à frente esclarecerei, escusar-me-ei a fazê-lo. Tratava-se de

um pequeno capítulo, que por certo teria seguimento. Mas estava escrito numa

linguagem bem diferente da nossa. Estava escrito em português, mas não numa

grafia e linguagem correntes, mencionando por vezes palavras totalmente

desconhecidas. Para além disso, o seu apuramento era tal, que nada se poderia

corrigir ou reparar. Isto, mesmo não o compreendendo.

Soube depois que V. se

limitava a transcrever o que ouvia. Alguém lhe sussurrava o que havia de

escrever. Mais do que isso: a sua própria mão era dirigida, comandada à distância.

Não apenas uma distância física, ouso dizê-lo, mas uma distância temporal.

Aquelas palavras, estou convencido, vinham de outro mundo ou do futuro.

Porque razão tinham aqueles escritos

de ser guardados? Na minha opinião, para que pudessem ser lidos no futuro, e

assim completar o círculo, que, de todas as formas, é sem dúvida a mais

perfeita e inequívoca.

V. também escrevia sob seu

próprio comando. Embora fosse, é claro, difícil de discernir o que era o seu

comando e o comando de outrem. Pois é impossível de destrinçar aquilo que

somos, daquilo em que nos tornamos. E acreditava que também era ouvido por

alguém. Alguém que também registaria, algures, as suas palavras.

Conversámos entre nós. Convencemo-nos

de que era este o mecanismo sobre o qual assentava todo o devir. De que outra

forma se poderia conceber, ao mesmo tempo, o progresso e eterno retorno a que

nos vemos confinados.

A leitura dos textos de V.,

ainda que circunstancial e passageira, conferia-nos inestimáveis perspetivas e

conhecimento de outra forma inalcançáveis. Mesmo que não compreendêssemos tudo.

A sede de poder engenha

razões. V. tinha, absolutamente, de continuar o seu trabalho, sob pena de todo

o universo sair das engrenagens e se imobilizar. Como uma fotografia – essa

nova invenção de brometo e prata, que para nós já não constituía novidade.

O conhecimento mais valioso

não era, porém, o de natureza técnica; daquilo que poderíamos antever do

futuro. Era o conhecimento sobre a condição humana, ali escrito e reescrito em

infinitas iterações, sob a forma de histórias, que eram afinal o protótipo de

todas as histórias, tal era o seu grau de apuramento. Noutros casos era uma

mera convocação de emoções, por conjugação não entendível de palavras, urros e

lamentos. Como se fosse música ou perfeita poesia.

Eu, tal como todos os outros,

vivíamos agora na expectativa da próxima história, do próximo capítulo, do

próximo urro. V. estava, como sempre, perfeitamente calmo; dono e senhor de

todos nós.

Era também perfeitamente

claro que nenhuma daquela informação poderia alguma vez, cair nas mãos erradas.

A Secretaria de Estado da Fazenda, por ser o sítio menos evidente, era de facto

o mais seguro. Ninguém consultava aqueles arquivos mortos, sendo que os guardas

eram também cúmplices. Nenhum governante poderia alguma vez colocar-lhes a

vista em cima, sob pena de interromper o ciclo. Do mesmo modo, e por maioria de

razão, também não se deviam tornar do conhecimento geral.

A história terminou de forma muito

simples, contudo, curiosa. V. desapareceu. Simplesmente desapareceu. Não se

trata aqui de não ter vindo no dia ou semana seguinte. Não. Segundo vários

relatos, como tantas outras vezes, levantou-se da secretária e dirigiu-se até à

janela das traseiras. Segundo N., o moço de recados que estava sentado junto à

entrada, talvez a suas feições fossem, daquela vez, diferentes do habitual. Mas

mais ninguém terá reparado nisso. Todos levantaram por um momento os olhos do

seu trabalho e logo voltaram a baixá-los. E quando, persentindo uma qualquer

falta, os voltaram a erguer, V. já lá não estava. Evaporara-se.

Naquele dia, cada um dos

homens, foi para casa com um peso no coração. Cada um deles, soturno e

cabisbaixo. No dia seguinte, na ausência de novos escritos, depressa e em

conivência, procurámos a reserva do arquivo central. Não compreendereis por

certo o estado de agitação que nos movia. Tão grande quanto a deceção que nos

aguardava. Também estes haviam desaparecido.

Levantaram-se várias

hipóteses. Os guardas juraram que ninguém poderia ter levado o arquivo de V..

Teria desaparecido em concomitância com este? Ou seria o seu roubo a causa do misterioso

desaparecimento de V.?

Parecia impossível sabermos

quando e como havia desaparecido o arquivo. As últimas folhas que V. deixou

escritas no seu posto de trabalho continham apenas uma ladainha ininteligível.

Mas, talvez por serem as suas últimas palavras, nunca me esqueci delas.

Ouvi-as, anos mais tarde,

vociferadas por um louco, junto ao cais das colunas. Subitamente atento,

reconheci um dos antigos guardas, com a face descarnada pela loucura. Quando me

reconheceu, jogou-se a meus pés, continuando a ladainha, entrecortada por

pedidos de perdão.

Nos seus olhos infectos

brilhava o fulgor que outrora vira no amanuense.

– Que fizeste tu?

– Comi-o. Folha a folha,

comi-o. Palavra de honra que o fiz. Queria-o para mim e mais ninguém. Bah bla uh aghnu

zá!

Comentários

Enviar um comentário